Опыт литературной биографии. Малоизвестные поэты. Лев Лосев Блог евгения соколов лев лосев

Позднее объяснение в любви. Наверное так следовало бы назвать эту заметку о поэте, чья жизнь уместилась вот в такой временной и географический промежуток: 15 июня 1937, Ленинград – 6 мая 2009, Гановер, Нью-Гэмпшир, а стихи не поглощены вечностью, но принадлежат ей.

Когда-то его книга «Чудесный десант» (1985) поразила меня чистой лирикой.

Именно нагой лирикой, а не ее имитацией, не лироэпическими экзерсисами от третьего лица выдуманной маски. От себя, а не от «лирического героя».

«Ленинградская» школа русской поэзии монотонна.

Но выше неё – Кушнер и Бродский. И Лосев.

В 91-м с летевшей за океан Таней Толстой (мы тогда дружили) я передал ему свою парижскую книжку.

И зачем-то добавил, дурак, что отвечать мне не надо.

Но он ответил. Через несколько месяцев в одном из своих немногочисленных интервью. После вопроса корреспондента «Независимой газеты», кто из современных поэтов ему близок, я увидел свое имя.

Это было приглашением к диалогу. Но наговориться нам не повезло.

Здесь не встретились, а там посмотрим.

«Лившиц – хороший поэт». Так коротко, не без ревности, Бродский ответил Денису Новикову, когда в Лондоне тот упомянул про Лосева.

Поспорю: не просто хороший.

А.Ч.

Он говорил: «А это базилик».

И с грядки на английскую тарелку –

румяную редиску, лука стрелку,

и пес вихлялся, вывалив язык.

Он по-простому звал меня – Алеха.

«Давай еще, по-русски, под пейзаж».

Нам стало хорошо. Нам стало плохо.

Залив был Финский. Это значит наш.

О, родина с великой буквы Р,

Вернее, С, вернее Ъ несносный,

бессменный воздух наш орденоносный

и почва – инвалид и кавалер.

Простые имена – Упырь, Редедя,

союз Чека, быка и мужика,

лес имени товарища Медведя,

луг имени товарища Жука.

В Сибири ястреб уронил слезу,

В Москве взошла на кафедру былинка.

Ругнулись сверху. Пукнули внизу.

Задребезжал фарфор и вышел Глинка.

Конь-Пушкин, закусивший удила,

сей китоврас, восславивший свободу.

Давали воблу – тысяча народу.

Давали «Сильву». Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.

Теперь там холод, грязь и комары.

Пес умер, да и друг уже не тот.

В дом кто-то новый въехал торопливо.

И ничего, конечно, не растет

на грядке возле бывшего залива.

.

.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС

Юзу Алешковскому

. . . . . . . . . . . . . . . Не слышно шума городского,

. . . . . . . . . . . . . . . Над невской башней тишина… и т. д.

Над невской башней тишина.

Она опять позолотела.

Вот едет женщина одна.

Она опять подзалетела.

Все отражает лунный лик,

воспетый сонмищем поэтов, –

не только часового штык,

но много колющих предметов,

Блеснет Адмиралтейства шприц,

и местная анестезия

вмиг проморозит до границ

то место, где была Россия.

Окоченение к лицу

не только в чреве недоноску

но и его недоотцу,

с утра упившемуся в доску.

Подходит недорождество,

мертво от недостатка елок.

В стране пустых небес и полок

уж не родится ничего.

Мелькает мертвый Летний сад.

Вот едет женщина назад.

Ее искусаны уста.

И башня невская пуста.

.

.

ПО ЛЕНИНУ

Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.

Пел цыган. Абрамович пиликал.

И, тоскуя под них, горемыкал,

заливал ретивое народ

(переживший монгольское иго,

пятилетки, падение ера,

сербской грамоты чуждый навал;

где-то польская зрела интрига,

и под звуки па-де-патинера

Меттерних против нас танцевал;

под асфальтом все те же ухабы;

Пушкин даром пропал, из-за бабы;

Достоевский бормочет: бобок;

Сталин был нехороший, он в ссылке

не делил с корешами посылки

и один персонально убег) .

Что пропало, того не вернуть.

Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!

У кого тут осталась рубашка -

не пропить, так хоть ворот рвануть.

.

.

…В «Костре» работал. В этом тусклом месте,

вдали от гонки и передовиц,

я встретил сто, а, может быть, и двести

прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.

Простуженно протискиваясь в дверь,

они, не без нахального кокетства,

мне говорили: «Вот вам пара текстов».

Я в их глазах редактор был и зверь.

Прикрытые немыслимым рваньем,

они о тексте, как учил их Лотман,

судили, как о чем-то очень плотном,

как о бетоне с арматурой в нем.

Все это были рыбки на меху

бессмыслицы, помноженной на вялость,

но мне порою эту чепуху

и вправду напечатать удавалось.

Стоял мороз. В Таврическом саду

закат был желт и снег под ним был розов.

О чем они болтали на ходу,

подслушивал недремлющий Морозов,

тот самый Павлик, сотворивший зло.

С фанерного портрета пионера

от холода оттрескалась фанера,

но было им тепло.

. . . . . . . . . . . . . . . . . И время шло.

И подходило первое число.

И секретарь выписывал червонец.

И время шло, ни с кем не церемонясь,

и всех оно по кочкам разнесло.

Те в лагерном бараке чифирят,

те в Бронксе с тараканами воюют,

те в психбольнице кычат и кукуют,

и с обшлага сгоняют чертенят.

.

.

ЧУДЕСНЫЙ ДЕСАНТ

Все шло, как обычно идет.

Томимый тоской о субботе,

толокся в трамвае народ;

томимый тоской о компоте,

тащился с прогулки детсад.

Вдруг ангелов Божьих бригада,

небесный чудесный десант

свалился на ад Ленинграда.

Базука тряхнула кусты

вокруг Эрмитажа. Осанна!

Уже захватили мосты,

вокзалы, кафе «Квисисана».

Запоры тюрьмы смещены

гранатой и словом Господним.

Заложники чуть смущены –

кто спал, кто нетрезв, кто в исподнем.

Сюда – Михаил, Леонид,

три женщины, Юрий, Володи!

На запад машина летит.

Мы выиграли, вы на свободе.

Шуршание раненых крыл,

влачащихся по тротуарам.

Отлет вертолета прикрыл

отряд минометным ударом.

Но таяли силы, как воск,

измотанной ангельской роты

под натиском внутренних войск,

понуро бредущих с работы.

И мы вознеслись и ушли,

растаяли в гаснущем небе.

Внизу фонарей патрули

в Ульянке, Гражданке, Энтеббе.

И тлеет полночи потом

прощальной полоской заката

подорванный нами понтон

на отмели подле Кронштадта.

.

.

Восемнадцатый век, что свинья в парике.

Проплывает бардак золотой по реке,

а в атласной каюте Фелица

захотела пошевелиться.

Офицер, приглашенный для ловли блохи,

вдруг почуял, что силу теряют духи,

заглушавшие запахи тела,

завозилась мать, запыхтела.

Восемнадцатый век проплывает, проплыл,

лишь свои декорации кой-где забыл,

что разлезлись под натиском прущей

русской зелени дикорастущей.

Видны волглые избы, часовня, паром.

Все построено грубо, простым топором.

Накарябан в тетради гусиным пером

стих занозистый, душу скребущий.

.

.

НА РОЖДЕСТВО

Я лягу, взгляд расфокусирую,

звезду в окошке раздвою

и вдруг увижу местность сирую,

сырую родину свою.

Во власти оптика-любителя

не только что раздвой – и сдвой,

а сдвой Сатурна и Юпитера

чреват Рождественской звездой.

Вослед за этой, быстро вытекшей

и высохшей, еще скорей

всходи над Волховом и Вытегрой

звезда волхвов, звезда царей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Звезда взойдет над зданьем станции,

и радио в окне сельпо

программу по заявкам с танцами

прервет растерянно и, по-

медлив малость, как замолится

о пастухах, волхвах, царях,

о коммунистах с комсомольцами,

о сброде пьяниц и нерях.

Слепцы, пророки говорливые,

отцы, привыкшие к кресту,

как эти строки торопливые,

идут по белому листу,

закатом наскоро промокнуты,

бредут далекой стороной

и открывают двери в комнаты,

давно покинутые мной.

.

.

РАЗГОВОР

«Нас гонят от этапа до этапа,

А Польше в руки все само идет –

Валенса, Милош, Солидарность, Папа,

у нас же Солженицын, да и тот

Угрюм-Бурчсев и довольно средний

прозаик». «Нонсенс, просто он последний

романтик». «Да, но если вычесть ром

»,

«Ну, ладно, что мы, все-таки, берем?»

Из омута лубянок и бутырок

приятели в коммерческий уют

всплывают, в яркий мир больших бутылок.

«А пробовал ты шведский «Абсолют»,

его я называю «соловьевка»,

шарахнешь – и софия тут как тут».

«А, все же, затрапезная столовка,

где под столом гуляет поллитровка,

нет, все-таки, как белая головка,

так западные водки не берут».

«Прекрасно! ностальгия по сивухе!

А по чему еще – по стукачам?

по старым шлюхам, разносящим слухи?

по слушанью «Свободы» по ночам?

по жакту? по райкому? по погрому?

по стенгазете «За культурный быт»?»

«А, может, нам и правда выпить рому –

уж этот точно свалит нас с копыт».

.

.

И, наконец, остановка «Кладбище».

Нищий, надувшийся, словно клопище,

в куртке-москвичке сидит у ворот.

Денег даю ему – он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке

памятник в виде стола и скамейки,

с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,

следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,

оба вернуться сюда обещали,

ты уж по списку проверь, я же ваш,

ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,

нету оградки, бетонной бадейки,

фото в овале, сирени куста,

столбика нету и нету креста.

Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,

не подпускает на пушечный выстрел,

под козырек, издеваясь, берет,

что ни даю – ничего не берет.

.

.

МОЯ КНИГА

Ни Риму, ни миру, ни веку,

ни в полный внимания зал –

в Летейскую библиотеку,

как злобно Набоков сказал.

В студеную зимнюю пору

(«однажды» – за гранью строки)

гляжу, поднимается в гору

(спускается к брегу реки)

усталая жизни телега,

наполненный хворостью воз.

Летейская библиотека,

готовься к приему всерьез.

Я долго надсаживал глотку

и вот мне награда за труд:

не бросят в Харонову лодку,

на книжную полку воткнут.

.

/////////////////////////////////////////

Лев Лосев много пишет и издается в эмигрантских русскоязычных изданиях. Статьи, стихи и очерки Лосева сделали его известным в американских литературных кругах. В России же его произведения стали издаваться лишь начиная с 1988 года.

Лев Владимирович Лосев родился и вырос в Ленинграде, в семье писателя Владимира Александровича Лифшица. Именно отец, детский писатель и поэт придумывает однажды сыну псевдоним «Лосев», который впоследствии, после переезда на запад становится его официальным, паспортным именем.

Окончив факультет журналистики Ленинградского Государственного Университета, молодой журналист Лосев отправляется на Сахалин, где работает журналистом в местной газете.

Вернувшись с Дальнего Востока, Лосев становится редактором во всесоюзном детском журнале «Костер».

Одновременно пишет стихи, пьесы и рассказы для детей.

В 1976 году Лев Лосев переезжает в США, где работает наборщиком-корректором в издательстве «Ардис». Но карьера наборщика не может удовлетворить полного литературных идей и замыслов Лосева.

Уже к 1979 году он заканчивает аспирантуру Мичиганского университета и преподает русскую литературу в Дартмутском колледже на севере Новой Англии, в штате Нью-Гэмпшир.

В эти американские годы Лев Лосев много пишет и издается в эмигрантских русскоязычных изданиях. Статьи, стихи и очерки Лосева сделали его известным в американских литературных кругах. В России же его произведения стали издаваться лишь начиная с 1988 года.

Наибольший интерес вызвала у читателей его книга об эзоповом языке в литературе советского периода, которая когда-то появилась на свет как тема его литературной диссертации.

Примечательна история написания Львом Лосевым биографии Иосифа Бродского, другом которого он являлся при жизни поэта. Зная о нежелании

Бродского публиковать собственную биографию, Лев Лосев все-таки берется написать биографию друга спустя десять лет после его смерти. Оказавшись в очень сложном положении, нарушая волю покойного друга (их дружба длилась более тридцати лет), Лев Лосев, тем не менее, пишет книгу о Бродском. Пишет, подменив собственно биографические подробности жизни Бродского на анализ его стихов. Таким образом, оставшись верным дружбе, Лев Лосев навлекает на себя литературных критиков, недоумевающих по поводу отсутствия собственно подробностей жизни поэта в биографической книге. Появляется даже негласный, устный подзаголовок книги Лосева: «Знаю, но не скажу».

На протяжении многих лет Лев Лосев – сотрудник Русской службы радиостанции «Голос Америки», ведущий «Литературного дневника» на радио. Его очерки о новых американских книгах были одной из самых популярных радиорубрик.

Автор многих книг, писатель и литературовед, профессор, лауреат премии "Северная Пальмира" (1996), Лев Лосев скончался на семьдесят втором году жизни после продолжительной болезни в Нью-Гэмпшире 6 мая 2009 года.

Книги Льва Лосева

Чудесный десант. - Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1985.

Тайный советник. - Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1987.

Новые сведения о Карле и Кларе: Третья книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 1996.

Послесловие: Книга стихов. - СПб.: Пушкинский фонд, 1998..

Стихотворения из четырех книг. - СПб.: Пушкинский фонд, 1999.

Sisyphus redux: Пятая книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 2000.

Собранное: Стихи. Проза. - Екатеринбург: У-Фактория, 2000.

Как я сказал: Шестая книга стихотворений. - СПб.: Пушкинский фонд, 2005..

Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. Серия ЖЗЛ. - М.: Мол. гварди

Поэт Лев Лосев

Дебютировав в 37 лет, в возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям «страха влияния». Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, включая - сознательный выбор! - Бродского.

Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при Пушкине. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким юмором, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последней необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию «обустроенной» по новоанглийской мерке: локальная, добрососедская демократия, а главное - чтобы хоть что-нибудь росло.

Идеал Лосева без зависти пропускал романтический XIX век, не говоря уже об истерическом ХХ, чтобы найти себе образец в ясном небе Просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик.

У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя.

Справка

Лев Лосев родился в 1937 году в Ленинграде, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1976 году. За границей выпустил несколько книг стихов, опубликовал исследования о «Слове о полку Игореве», о творчестве Чехова, Ахматовой, Солженицына, Бродского, с которым он тесно дружил. Почти тридцать лет он преподавал русскую литературу в престижном Дартмутском колледже, штат Нью-Гемпшир.

6 мая в Нью-Гемпшире на 72-м году жизни скончался поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. ПАМЯТИ льва ЛОСЕВА Те, кто знает это имя, знают и то, что это огромная потеря для русской культуры. Сам - удивительный и тонкий поэт, последнее десятилетие своей жизни он самоотверженно посвятил памяти своего великого друга - Иосифа Бродского. Его комментарии к текстам И.Б. - это наслаждение и счастье погружения в культуру, которая нас, увы, почти не коснулась.Книга в серии ЖЗЛ - памятник не только Бродскому, но и самому Льву Лосеву. (Отдельный урок - дистанция, которую удержал в этой книге автор, нигде не позволив себе похлопать гения по плечу и хоть чуть-чуть выпятить свою персону. Близкий друг Бродского, которого тот считал к тому же одним из своих учителей, Лосев НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУЛ ОБ ЭТОМ).“Время - честный человек”; имя Льва Лосева непременно займет правильное место в сознании читающей и думающей России, но сегодня это как-то не слишком утешает. Очень горько. Виктор Шендерович “Лев Лосев - один из самых умных и самых добрых, каких мне пришлось увидеть в жизни людей. Впервые познакомились в приемной Ленинградского университета, куда поступали в наши 18 лет. Его приняли, а меня нет. Встречались часто в литературных компаниях, поэтических.Он писал стихи с юности. Об этом мало кто знал. А работал в детском журнале “Костер”, и, между прочим, ему удавалось протащить туда стихи своих друзей. Дружил он с замечательными поэтами, с тем же Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Михаилом Еременым, Уфляндом и многими, многими другими.Может быть, главная его любовь в жизни, кроме жены Нины и детей, это русская поэзия. Стихи его не похожи на другие: угловатые, острые, остроумные, и в то же время в них есть подлинное чувство.Это очень печальная новость. Лев Лосев - замечательный человек. И это еще важней, по-моему, и куда больше значит, чем то, что он еще и поэт настоящий. Когда теряешь дорого человека, то думаешь прежде всего об - See more at:

Он говорил: «А это базилик».

И с грядки на английскую тарелку -

румяную редиску, лука стрелку,

и пес вихлялся, высунув язык.

Он по-простому звал меня - Алеха.

«Давай еще, по-русски, под пейзаж».

Нам стало хорошо. Нам стало плохо.

Залив был Финский. Это значит наш.

О, родина, с великой буквы Р,

вернее, С, вернее, Еръ несносный,

бессменный воздух наш орденоносный

и почва - инвалид и кавалер.

Простые имена - Упырь, Редедя,

союз чека, быка и мужика,

лес имени товарища Медведя,

луг имени товарища Жука.

В Сибири ястреб уронил слезу.

В Москве взошла на кафедру былинка.

Ругнулись сверху. Пукнули внизу.

Задребезжал фарфор, и вышел Глинка.

Конь-Пушкин, закусивший удила,

сей китоврас, восславивший свободу.

Давали воблу - тысяча народу.

Давали «Сильву». Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.

Теперь там холод, грязь и комары.

Пес умер, да и друг уже не тот.

В дом кто-то новый въехал торопливо.

И ничего, конечно, не растет

На грядке возле бывшего залива.

* * *

…в «Костре» работал. В этом тусклом месте,

вдали от гонки и передовиц,

я встретил сто, а может быть, и двести

прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.

Простуженно протискиваясь в дверь,

они, не без нахального кокетства,

мне говорили: «Вот вам пара текстов».

Я в их глазах редактор был и зверь.

Прикрытые немыслимым рваньем,

они о тексте, как учил их Лотман,

судили как о чем-то очень плотном,

как о бетоне с арматурой в нем.

Все это были рыбки на меху

бессмыслицы, помноженной на вялость,

но мне порою эту чепуху

и вправду напечатать удавалось.

Стоял мороз. В Таврическом саду

закат был желт и снег под ним был розов.

О чем они болтали на ходу,

подслушивал недремлющий Морозов,

тот самый, Павлик, сотворивший зло.

С фанерного портрета пионера

от холода оттрескалась фанера,

но было им тепло.

И время шло.

И подходило первое число.

И секретарь выписывал червонец.

И время шло, ни с кем не церемонясь,

и всех оно по кочкам разнесло.

Те в лагерном бараке чифирят,

те в Бронксе с тараканами воюют,

те в психбольнице кычат и кукуют,

и с обшлага сгоняют чертенят.

Дурные рифмы. Краденые шутки.

Накушались. Спасибо. Как бобы

шевелятся холодные в желудке.

Смеркается. Пора домой. Журнал

московский, что ли, взять как веронал.

Там олух размечтался о былом,

когда ходили наши напролом

и сокрушали нечисть помелом,

а эмигранта отдаленный предок

деревню одарял полуведром.

Крути, как хочешь, русский палиндром

барин и раб, читай хоть так, хоть эдак,

не может раб существовать без бар.

Сегодня стороной обходим бар…

Там хорошо. Там стелется, слоист,

сигарный дым. Но там сидит славист.

Опасно. До того опять допьюсь,

что перед ним начну метать свой бисер

и от коллеги я опять добьюсь,

чтоб он опять в ответ мне пошлость…

«Ирония не нужно казаку,

you sure could use some domestication*,

недаром в вашем русском языку

такого слова нет - sophistication»**.

Есть слово «истина». Есть слово «воля».

Есть из трех букв - «уют». И «хамство» есть.

Как хорошо в ночи без алкоголя

слова, что невозможно перевесть,

бредя, пространству бормотать пустому.

На слове «падло» мы подходим к дому.

Дверь за собой плотней прикрыть, дабы

в дом не прокрались духи перекрестков.

В разношенные шлепанцы стопы

вставляй, поэт, пять скрюченных отростков.

Еще проверь цепочку на двери.

Приветом обменяйся с Пенелопой.

Вздохни. В глубины логова прошлепай.

И свет включи. И вздрогни. И замри

…А это что еще такое?

А это - зеркало, такое стеклецо,

чтоб увидать со щеткой за щекою

судьбы перемещенное лицо.

* * *

«Извини, что украла», - говорю я воровке.

«Обязуюсь не говорить о веревке», -

говорю палачу.

Вот, подванивая, низколобая про*****

Канта мне комментирует и Нагорную

проповедь.

Я молчу.

Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе

вновь бы Волга катилась в Каспийское море,

вновь бы лошади ели овес,

чтоб над родиной облако славы лучилось,

чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.

А язык не отсохнет авось.

1985-1987

* * *

«Понимаю - ярмо, голодуха,

тыщу лет демократии нет,

но худого российского духа

не терплю», - говорил мне поэт.

«Эти дождички, эти березы,

эти охи по части могил», -

и поэт с выраженьем угрозы

свои тонкие губы кривил.

И еще он сказал, распаляясь:

«Не люблю этих пьяных ночей,

покаянную искренность пьяниц,

достоевский надрыв стукачей,

эту водочку, эти грибочки,

этих девочек, эти грешки

и под утро заместо примочки

водянистые Блока стишки;

наших бардов картонные копья

и актерскую их хрипоту,

наших ямбов пустых плоскостопье

и хореев худых хромоту;

оскорбительны наши святыни,

все рассчитаны на дурака,

и живительной чистой латыни

мимо нас протекала река.

Вот уж правда - страна негодяев:

и клозета приличного нет», -

сумасшедший, почти как Чаадаев,

так внезапно закончил поэт.

Но гибчайшею русскою речью

что-то главное он огибал

и глядел, словно прямо в заречье,

где архангел с трубой погибал.

С.К.

И наконец остановка «Кладбище».

Нищий, надувшийся, словно клопище,

в куртке-москвичке сидит у ворот.

Денег даю ему - он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке

памятник в виде стола и скамейки,

с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,

следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,

оба вернуться сюда обещали,

ты уж по списку проверь, я же ваш,

ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,

нету оградки, бетонной бадейки,

фото в овале, сирени куста,

столбика нету и нету креста.

Словно я мистер какой-нибудь Твистер,

не подпускает на пушечный выстрел,

под козырек, издеваясь, берет,

что ни даю - ничего не берет.

* you sure could use some domestication - «уж вам бы пошло на пользу малость дрессировки» (англ.).

** sophistication - очень приблизительно: «изысканность» (англ.).

Лев Лосев в гостях у Гандлевских, Москва, 1998 г. Фото Г.Ф. Комарова

"ПОЭТ ЕСТЬ ПЕРЕГНОЙ"

Лев, в предисловии к своему первому поэтическому сборнику "Чудесный десант", вышедшему в издательстве "Эрмитаж" (США) в 1985 году, вы отмечаете, что начали писать стихи довольно поздно, в возрасте 37 лет. Цифра "37" роковая в жизни многих русских поэте - чаще всего, как известно, она знаменовала конец пути мастера. В вашем случае все произошло наоборот...

Я бы не придавал слишком большого значения мистике чисел, в частности, мистике возраста. В моем случае здесь все логично. Действительно, в этом возрасте я достиг того состояния, которое на языке популярной психологии сейчас называется "кризисом середины жизни", как говорят психоаналитики, mid life crisis - не знаю, как точно сказать по-русски. В общем, это состояние, через которое проходит каждый человек в тридцать два, тридцать семь, тридцать восемь лет... когда пройдена уже какая-то дистанция, ты оказываешься у какого-то финиша, нужно что-то переоценивать и начинать сначала. Вот весь этот путь я прошел нормальным образом, не будучи стихотворцем...

А что действительно совпало (хотя кто знает, кто управляет нашей судьбой?) - тут было что-то большее, чем простое совпадение: я основательно болел, в возрасте 33-х лет у меня был инфаркт, потом несколько лет выкарабкивался из этого. Это способствовало началу нового пути. Также в этот период жизни я по разным причинам потерял целый ряд близких друзей, присутствие которых для меня было необыкновенно важно. Например, уехал Бродский, вынужден был уехать. С кем-то я раздружился и так далее. И вот в этом неожиданно разряженном воздухе возникли стихи. Воспринимал я их серьезнее, чем сейчас, - как какое-то посланное мне спасительное средство.

- Тем не менее, кажется, вы все же находились в окружении интересных людей, людей высокой культуры...

Было бы точнее считать культурную среду не определенным кругом знакомств, а именно кругом культурной информации, в которую человек погружен. В этом смысле в культурной среде человек может жить где-нибудь посреди тайги или джунглей, независимо от его личных знакомств, связей, семейного происхождения и т.д., потому что средства коммуникации в таком случае - это книги, музыка и т.д. - отнюдь не обязательно люди. Хотя и люди тоже могут быть. Почему я сейчас ударился в это теоретизирование? Потому что одно не заменяет другого. Круг человеческих отношений - это нечто отдельное. Совершенно верно, среди моих друзей были люди высокой культуры в самом прямом смысле слова, люди высокообразованные и творчески активные в разных областях - таким кругом я был щедро наделен по обстоятельствам биографии с детства. Но в первую очередь, что важно было для меня, - поэзия, стихотворчество. Не побоюсь сказать, что именно это всегда составляло главное содержание моей жизни. Для меня было важно жить не просто в культурной среде, а в среде, где рождаются новые русские стихи, новая русская поэзия.

В кризисный период, о котором я говорю, именно это мое ближайшее окружение постепенно рассеялось. Я назвал Бродского, но было еще несколько человек, которых я считаю уникально одаренными, уникальными поэтами моего поколения. Не хочу составлять никаких иерархий - в них я не верю, - назову, например, Михаила Еремина, Евгения Рейна, Владимира Уфлянда, моего ближайшего друга юности Сергея Кулле, ныне покойного. Это была плеяда людей необыкновенного творческого потенциала, и так получилось, что, за исключением только Уфлянда, никого из них поблизости не оказалось. То есть я продолжал знакомиться с их вещами, но это было уже совсем не то, что дает ежедневное общение с поэтами, бесконечные разговоры, когда ты как бы изнутри понимаешь, из какого варева рождаются поэтические тексты. Все вдруг испарилось, пропало и привело к ощущению страшного вакуума, который мне нужно было чем-то заполнить. То, что он начал заполняться моими собственными стихами, не было сознательным решением.

Лев Лосев - псевдоним, выбранный вами как бы по необходимости. Урожденный Лифшиц, вы услышали однажды от отца-писателя: "Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе - бери псевдоним". Видимо, сейчас сохранять его нет большой необходимости. Однако, несмотря на то, что вы давно оставили детскую литературу, давно простились с отцом, - вы все-таки не вернулись к своей настоящей фамилии. Это объясняется памятью о нем или, может быть, привычкой? Внутренне вас не заботит наличие в себе двойного "я"?

Совсем нет. Не знаю, почему - это имя приросло ко мне. Если на улице кто-нибудь крикнет: "Лифшиц!" - я вряд ли обернусь. Но если крикнут: "Лосев!" - конечно... Если даже будут иметь в виду покойного Алексея Федоровича Лосева, хотя, кроме этого знаменитого философа, были еще два больших негодника по фамилии Лосев. Один сидел на московском телевидении, а другой на архивах Булгакова. Хотя у меня в Советском Союзе в паспорте оставалось Лифшиц, я привык к тому, что я - Лосев. Для себя я объясняю это тем, что не выдумывал этот псевдоним, его мне дал отец. Мы получаем от отца имя, не спрашивая... вот в чем дело, Нет, двойственности "я" у меня нет. Правда, для всякого человека еврейского происхождения, пишущего под русским псевдонимом, всегда есть щекотливый вопрос: почему ты прячешь свое еврейское происхождение? Но в самих моих текстах широко обсуждается эта сторона моей личности. Так что, видимо, гипотетическое обвинение отпадает.

Читая ваши стихи, нельзя не заметить, что большую роль в них играют - как бы сказать точнее? - предметы, приметы очень конкретного мира. С особым любованием вы нередко описываете, допустим, луковицу, кусок хлеба, свечу и т.п. Материален, как краска на холсте, свет, который падает на объекты вашего внимания. Откуда такое влечение к формам осязаемым? Используя старый добрый термин, - живописности?

Может быть, оттого, что из всех искусств я больше всего люблю живопись. Я не могу себя назвать большим знатоком живописи, но ничто меня так не завораживает, как работа живописцев - старых и новых. Из всех моих жизненных дружб одна из самых драгоценных для меня - дружба с Олегом Целковым. Это, видимо, часть ответа. Другая... это трудно сказать, потому что говорить о собственных сочинениях в смысле их истоков всегда опасно... Но так или иначе, наверное, я воспитан в основном петербургской литературной школой, акмеистической школой. Само по себе это слово не очень удачно, потому что акмеизм - понятие крайне временное. Название "акмеисты" закрепилось за Ахматовой, Мандельштамом, Георгием Ивановым, которые как поэты могут быть с таким же успехом зачислены в одну школу с Пушкиным, Фетом, Анненским, Кузминым. То есть петербургская литературная традиция не оставалась одной и той же, развивалась, но эта традиция, которая по возможности чурается прямого философствования как такового в стихах, которая несколько ограничивает прямые выражения эмоциональности. Для меня это почти вопрос хорошего тона.

- А если говорить о влиянии на ваше творчество обэриутов, Заболоцкого периода "Столбцов "?

Насчет влияния я не знаю. Конечно, мне больше всего хотелось бы сказать, что никаких влияний на мою поэзию не существует. Но это трудно оценить, потому что, если говорить о писании стихов как о работе, то именно в ее разгар ты сам придирчиво следишь за тем, чтобы не оказалось вдруг в твоих строках чужого слова, чужой образности, чужой интонации. Все же, вероятно, влияние Заболоцкого и обэриутов было огромным. Не знаю - на стихи ли мои непосредственно или просто на мое формирование. Был период, когда я просто неустанно ими занимался, раскапывал тексты, переписывал, распространял, и они как-то вошли в мою кровь. Это был довольно ранний период, где-то в середине 50-х годов. Думаю, я был одним из первых в нашем поколении, кто заново открыл Заболоцкого и обэриутов.

Через десять лет то ли я от них ушел, то ли они меня покинули. Я не могу сказать, что они мне стали неинтересны - и сейчас есть стихи Заболоцкого, которые меня бесконечно трогают, которые неисчерпаемы по смыслу, с моей точки зрения, и - если не целые вещи, то какие-то куски у Введенского, и совсем отдельные строки у Хармса тоже... Но все-таки их поэтический мир не может сравниться с поэтическим миром Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Бродского, потому даже Хармс и Введенский были люди гениально ограниченные. Так что сейчас говорить о каком-то ученичестве у них мне не хотелось бы.

Вы сказали о том, что занимались их текстами. Действительно, Лев Лосев - это еще и филолог. Эту сторону вашего творчества нельзя обойти. Интересно, не мешает ли вам научный подход к литературе, к поэзии в частности, быть раскрепощенным в собственном стихосложении?

Как принято у нас, американских преподавателей, говорить в таких случаях: "Это очень интересный вопрос". Действительно, он меня интересует больше всех остальных. Начать надо с того, что не существует разграничения между филологией и поэзией. По сути дела - это одно и то же. С моей точки зрения, все наши подлинные поэты были в той или иной степени филологами, если угодно - литературоведами, лингвистами, критиками. Пушкин с его замечательными статьями о литературе, не только о текущей, но и об истории литературы, проникновенно высказывался о языке. Профессиональными филологами были Блок, Белый, Вячеслав Иванов - по сути дела все крупнейшие символисты. Серьезное филологическое образование, пополнявшееся, продолжавшееся всю жизнь, имели Мандельштам и Ахматова; мы можем говорить как о серьезных филологах даже о таких автодидактах, как Цветаева или Бродский.

В чем же все-таки разница: почему в одних случаях пишут "литературоведческое исследование" (то есть работа с архивными материалами, как в случае Ахматовой, или анализ текста Данте, как у Мандельштама), а в других случаях указывают - "стихотворение"? Я утверждаю, что и в первом и во втором варианте первоначальный импульс один и тот же - выразить при помощи слов нечто новое, какое-то чувство, сантимент, знание, информацию - то, что прежде словами этого языка не выражалось. А дальше интуиция подсказывала наиболее эффективный способ этого выражения. В одних случаях это новое можно сказать на языке рациональном, тогда пишется "филологическая статья" или "эссе". В других случаях само это новое не находит рационального выражения, и тогда нужно использовать слова, как писал в "Разговоре о Данте" Мандельштам, не в их непосредственно словарных значениях, а опосредствованно. Если пользоваться терминологией Выготского, словообраз - это и есть поэзия.

В одном из ваших стихотворений есть фраза: "Поэт есть перегной... " Не могли бы вы сказать о том, как возникла такая формулировка, такой образ, что за этим стоит?

С тех пор, как мы поселились в Новой Англии и моя жена стала страстно заниматься огородничеством, я, так сказать, влюбился в компост, в перегной. Руки у меня как-то не лежат заниматься этими делами, но очень люблю наблюдать вегетацию у нас во дворе. Особенно мистическое впечатление на меня производит то, что происходит с перегноем - как из дряни, мусора, отбросов на глазах возникает абсолютно чистая, как пыльца цветов, черная субстанция, дающая новую жизнь. Это, пожалуй, один из самых метафизических процессов, которые нам дано наблюдать воочию. Поэтому метафора "поэт -перегной" (где-то у меня есть: "перегной душ и книг", т.е. культура) - для меня самая высокая метафора любого существования, любой, в том числе творческой, жизни.

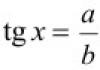

Если позволите, я вернусь сейчас к теме "двойственности" которую затронул в вопросе о соотношении вашей фамилии и псевдонима. Правда, в другом аспекте. Цитирую ваши стихи: "Я лягу, глаз расфокусирую. Звезду в окошке раздвою, и вдруг увижу местность сирую, сырую родину свою... "Проблема, так сказать, двойного видения мира кажется мне весьма важной для понимания вашего творчества.

Ну, если упрощать, то это стихотворение как раз о том, что видение должно быть двойным. Кстати, по-моему, никто из читателей и критиков не обращал внимания на то, что это стихотворение рождественское. А может быть, обращали, но не говорили. В момент Рождества Христова, как известно, произошло редкое совмещение двух планет - Сатурна и Юпитера, которые могли выглядеть с Земли как одна новая звезда. Это в общем-то одно из атеистических объяснений евангельских явлений. Но в своем стихотворении, где речь идет, как я отметил, о двойном видении, я хотел в стиле журнала "Наука и жизнь" дать евангельское восприятие бесконечно повторяющегося Рождества. Драматическое и лирическое (важнее лирическое) в поэзии создается в присутствии двух полюсов. Подчас стихи, написанные очень культурными людьми, нестерпимо монотонны. Взять к примеру замечательного филолога Аверинцева. Он недавно стал публиковать свои стихи.

Стихи недурные, очень точно стилизующие какие-то жанры, с выбранными правильно словами. В стихах масса вкуса, культуры и даже искренности, но у них один недостаток - они скучные. Почему? Там нет второго стилистического полюса. Я не собираюсь давать Аверинцеву каких-либо советов, это было бы совершенно неуместно, - но если бы он, как мне представляется, в какой-то изящный плач (не помню, о чем у него там рыдание: о рабе Божьем Алексее?..) вдруг вставил реалию из пошлой советской обыденщины, то тогда, возможно, могло бы что-то возникнуть... Тогда бы появился лиризм. А вот другая крайность. Была такая "барачная поэзия", один из лучших наших поэтов Сапгир имел к ней какое-то отношение, Холин... Вот у Холина, человека талантливого, имеющего прекрасные вещи, - более или менее зарифмованная регистрация пошлости, скуки, грязи, обыденной жизни. Это опять лишено энергии лирической. Своего рода астигматизм необходим поэту.

Сейчас, в так называемые перестроечные времена, многие из тех питерских поэтов, которые стремились сохранить и продолжить традиции русского "Серебряного века", традиции другие - я имею в виду в первую очередь тех, с которыми вы ощущали глубокую духовную связь, - из полулегального положения перешли в положение вполне комфортабельное. То есть в данном случае речь идет о возможности публиковаться, выступать на родине, за границей. Произошел своего рода процесс слияния питерской литературы с литературой русской и мировой в широком смысле. Не думаете ли вы, что таким образом круг питерской литературы 60-х - начала 70-х годов как бы замкнулся, завершился?

Я не думаю, что это вчерашний день, закрытая страница. Если говорить о публикации стихов, написанных двадцать - двадцать пять лет назад, то это вполне полезное культурное дело. Но, знаете, это ведь ничего не меняет. Не спасает. Не отменяет трагедии всего поколения, потому что жизнь, молодость этих людей уничтожена, унижена и никакими поздними признаниями, публикациями ее не восстановить.

- Ваше отношение к переменам в Советском Союзе, в современной Европе?

Как и все, я с большим интересом слежу за событиями и, как все, не представляю, к чему все это приведет. Бродский, допустим, считает, что единственная историческая проблема человечества - это перенаселенность. В широком смысле он, видимо, абсолютно прав. При таком подходе к вещам все прогнозы могут быть только самые пессимистические - отдельные политические перемены в разных частях земного шара по существу ничего не меняют. Но я бы хотел несколько более оптимистически на это ответить. Мне кажется, здесь есть движение в сторону необыкновенно милой и дорогой мне политической утопии. Еще в студенческие годы с моим другом Сергеем Кулле, о котором я уже говорил, мы мечтали (опять-таки в чисто утопических терминах) о том, что вся Европа распадется на части: Германия опять будет состоять из множества княжеств, Франция - из Прованса, Бургундии, Лотарингии... Россия - из княжеств Московского, Смоленского, ханства Казанского и т.д. И, как ни странно, появился исторический шанс для осуществления этого утопического мечтания.

Сентябрь 1990 г. - июль 1991 г.